SWEDENROCK - Sölvesborg

Beitragsseiten

Konzert vom 04. - 07.06.2025

Konzert vom 04. - 07.06.2025

Bands: SCORPIONS, SLIPKNOT, SABATON, KORN, DREAM THEATER, BLACK COUNTRY COMMUNION, SEX PISTOLS, etc.

Homepage:

SWEDENROCK

Ein wenig öffnete sich das schwedische Vorzeigefestival im letzten Jahr moderneren Klängen, viele altgediente Headliner haben mittlerweile abgedankt. Ein Trend, der sich in diesem Jahr fortsetzte, erstmals war dem Verfasser dieser Zeilen die Musik der Headliner im Großteil nicht in Fleisch und Blut übergegangen. Was jetzt nicht heißen soll, dass das Billing ansatzweise schwach war oder zu zeitgemäß. Wie immer deckte man eine ungeheure Bandbreite im Rockbereich ab, heuer sogar noch mehr. Natürlich fehlten die Kernkompetenzen von 04. – 07. Juni 2025 in Sölvesborg ebenso wenig wie stilistische Ausreißer, um damit eine weitere Auflage des SwedenRock zu gestalten. Trotz des etwas kühleren Wetters war alles angerichtet und das großartige Publikum aus aller Herren Länder enterte den heiligen Rasen am Norje Strand.

Anreise:

Die ging diesmal bis gerade hinter die Grenze, wo ich dank der Bahn nachts um zwei abgeholt werden musste. Glücklicherweise lernt man mit den Jahren viele nette Menschen im Land der Elche kennen, die einen beherbergen. Und die sich in den Tagen vor dem Festival gerne in die Geheimnisse des Stand Up-Paddelings einweihen ließen. Wobei ein Tag draußen auf dem offenen Meer nur bedingt für Anfänger geeignet war, zumal das Wasser gegenüber letztem Jahr massiv kälter war. Auch sonst erweiterte der Verfasser dieser Zeilen seinen sportlichen Hintergrund. Beim touristischen Programm wurde die nahe Großstadt ebenfalls mit dem Brett über den idyllischen Kanal erkundet, bevor es am nächsten Tag rüber nach Kopenhagen ging, das per Fuß abgewandert wurde. Da ich nicht als einziger auf dem Festival arbeitete ging es schon am Montagmittag dorthin, wo ich mit drei Freunden einen von insgesamt drei Kellerräumen fünfzehn Minuten vom Festival weg bezog.

Mittwoch, 04.06.2025

THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA (Sweden Stage)

Und es sollte direkt in die Vollen gehen, die wohl besten Partytiere im Hard Rock gaben sich die Ehre. Zwar liefen die mir erst vor wenigen Monaten über den Weg, aber die vielköpfige Truppe geht immer Pünktlich zum Start zeigte sich die Sonne von der besten Seite, weswegen die großen Pilotenbrillen der Akteure durchaus Sinn machten. Johnny Lönnmyr steht die mitunter noch am besten, der im Opener direkt ein paar gute Einsätze hatte und im weiteren Verlauf auch mal fein am Moog solieren durfte.

Warum man neben dem zum Festival gleich drei weitere Nummern des nicht durchweg starken neuen Werks mitbrachte ist ein weniger gekonnter Griff. Es fehlten durchaus einige alte Titel, von „Sometimes The World Ain´t Enough“ kam kein Einziger. Das hinderte das Ensemble nicht daran dennoch mächtig abzuheben und mit ihren schmissigen Stücken den Mittag noch sonniger zu gestalten. Mit druckvollem Klang kehrten sie auch die technischen Vorzüge des Events nach außen.

Und an Hits mangelte es ihnen nicht, zu denen Sänger Björn „Speed“ Strid wie wild mit seinem Glitzerumhang umher wedelte. Schon nach ein paar Nummern wurde dieser mit Sprechchören gefeiert, absolut verdient ob der Wandlungsfähigkeit seiner Stimme, die ganz andere Register als bei SOILWORK zog. Unglaublich sicher führte er durch das Set, setzte dabei aber seine Kollegen immer wieder in Szene. Bei dessen zweiten Standbein am Bass übernimmt Rasmus Ehrnborn hier die sechs Saiten und haute den bandtypischen Groove in die Saiten seiner weißen Les Paul.

Es ist immer wieder interessant zu beobachten, wie die eher Todesblei-geschulten Herren sich dem AOR-Fach unterordnen können. Im weißen Anzug wirkte Sharlee D´Angelo zwar immer noch mächtig, wenn er auch die dicken Saiten nicht so kraftvoll anschlug wie bei ARCH ENEMY, fast als hätte er alle Mühe sich zurück zu halten. So gut eingespielt über die Jahre und mit all der Erfahrung hob das Orchester komplett in andere Sphären ab, zumal die Spielfreude zu jeder Zeit spürbar war.

Ohne den üblichen Klamauk kommt eine ihrer Shows nicht aus, die Palmen auf der Bühne sprachen einige Bände. Alleine eben die Kostüme waren wieder herrlich anzuschauen, THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA zog ihr Ding wie immer durch. Hinten wirkte Sebastian Forslund wie ein Urlauber in Miami, auch wenn der passende Titel dazu nicht gebracht wurde. Er stopfte die Löcher im Sound mit seinem Arsenal an Instrumenten, während neben ihm Jonas Kallsbäck den Drive vorgab. Und obendrauf die beiden Stewardessen Anna Bygard und Åsa Lundman, welche der bizarren Optik die Krone aufsetzten.

In der Mittagssonne schmeckte der Sekt wohl besonders gut, weswegen der Roadie auffüllen musste, und sich dabei selbst ein Gläschen zu genehmigen. Und wenn sie dann sie überzogen ins Publikum winkten oder mit ihren Gesäßen gegeneinander stießen blieb kein Auge trocken. Übergekocht war die Stimmung längst, Strid dirigierte die Menge nach Belieben, die lautstark zurück feuerte und mal die Waden erstmals lockerte. Am Ende schickte man das Publikum gewohntermaßen via Polonäse ebenfalls auf die Reise die über den gesamten Platz führte, ein Auftakt nach Maß.

Setlist THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA:

Stratus

Shooting Velvet

Divinyls

Gemini

Cosmic Tide

Paloma

Satellite

Burn For Me

White Jeans

West Ruth Avenue

PRETTY MAIDS (Rock Stage)

Skandinavisch ging es danach weiter, im Metier nicht unähnlich, dafür mit ein paar Härtegraden mehr. Man muss sagen, dass die Band auch in späteren Jahren bessere Lieder hatte, um ein Konzert zu eröffnen, doch schon die zweite Nummer ließ die ersten Fäuste in den Himmel erheben. Wobei man gar nicht mehr mit den Dänen gerechnet hatte, nachdem bei Sänger Ronnie Atkins Krebs diagnostiziert wurde und er sich mit einem langjährigen Kollegen Ken Hammer zerstritt.

Von beidem war wenig zu sehen, einträchtig standen die beiden Gründungsmitglieder beieinander ab und an umarmte der Sänger seinen Axtmann. Selbst bot er eine starke Performance, schaffte es die große, spartanische ausgestattete Bühne mit seiner Präsenz zu füllen. Zudem war er stimmlich voll auf der Höhe, sein Organ hatte die notwendige Power und für jeden der abwechslungsreichen Lieder fand er die passenden Töne.

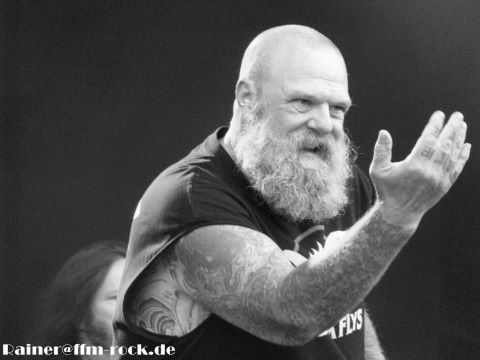

Hammer hingegen verharrte zumeist auf der rechten Bühnenseite, was man von ihm fast schon gewohnt ist. Mit mittlerweile vollständig ergrautem Bart und Haupthaar darf er sich das auch erlauben, wenn die Riffs so druckvoll runtergezockt werden. Auch bei den Soli hat er nichts vom alten Glanz verloren, der leicht klassische Ton war unverkennbar und traf mitten in die Fanherzen. Die wurden noch mehr erfreut, als die zwei Top-Nummern des Debüts rausgehauen wurden, plötzlich war richtig Stimmung im Auditorium, dass sich lautstark in Szene setzte.

Ob man bewusst den Fuß vom Gas nahm oder nur Lust auf eine Ballade hatte, bleibt das Geheimnis der PRETTY MAIDS. Wobei ich statt dem John Sykes-Schunkler doch lieber „Savage Heart“ gehabt hätte, nicht der einzige Streitpunkt der Setlist. Zumindest tat es der Stimmung keinen Abbruch, denn auch da waren die Anhänger wieder gefordert. Es blieb bei der Blockbildung im Programm, wobei „Pandemonium“, das beste Album aus dem Jahrhundert wirklich einige Hits zu bieten hat.

Besonders hier war Chris Laney gefordert, der den Spagat zwischen dem Keyboard hinten auf dem Riser und dem Sechssaiter an der Rampe bravourös meisterte. Teilweise wechselte er mehrmals im Song und überholte dabei die Streckenkilometer von Rene Shades. Der tänzelte wie gewohnt unter dem Zylinder umher, verbreitete durch seine Art gute Laune, brachte sich auch als Backgroundsänger mit ein. Seinem Rhythmuspartner Alan Tschicaja dürften die Songs besser gemundet haben, wo die Chöre nicht gefragt waren, dafür sein fulminantes Spiel.

Natürlich warteten alle sehnlich auf die Klassiker von „Future World“, dem Album das ihnen eine große Karriere zu versprechen schien. Warum es dazu nicht kam, wissen die Rock-Götter alleine, vielleicht haben zu wenige das reifere Songwriting des Nachfolgers „Jump The Gun“ nicht verstanden. Löblich, dass nach dem legendären Titeltrack noch was kam, aber der Showstopper war für mich die falsche Wahl. Man muss ja schon länger auf „Yellow Rain“ verzichten“, aber dass für die Nummer, die selbst mir zu cheesy ist „Rodeo“ opfert muss man doch ankreiden. Der Meute war es egal, Hauptsache es stand Achtziger drauf, da wurde ohne Widerspruch gefeiert.

Setlist PRETTY MAIDS:

Mother Of All Lies

Kingmaker

Hell On High Heels

Back To Back

Red, Hot & Heavy

Please Don´t Leave Me

Pandemonium

Serpentine

Little Drops Of Heaven

Future World

Love Games

ALIEN (Blåkläder Stage)

Ganz tief in den Annalen musste man graben, um die nächste Band aus dem hohen Norden zu entdecken. Mit ihrem selbstbetitelten Debüt waren die Schweden Mitte der Achtziger auf dem Melodic Rock-Zug unterwegs. Durchsetzen konnten sie sich nie, dazu war die Konkurrenz im eigenen Land zu stark, vergessen wurden sie nie. Die Sonne strahlte als sie ihre ebensolchen Songs unter das Volk brachten. Doch nicht nur die, denn die Formation schien von dem Zuspruch fast überwältigt und trug das komplett nach außen.

Tony Borg lächelte beseelt, während er seinen Stratocaster bediente, so ein großes Publikum durfte er wohl seit fast vierzig Jahren nicht mehr gehabt haben. Was sich in der Hingabe des Blackmore-Lookalikes bemerkbar macht, da wurde jeder Ton extra gefühlt, vollkommen versunken stand er da, und konnte sein Glück kaum fassen. Von der Gitarrenlegende hat er sich nicht nur bei der Auswahl seines Arbeitsgerätes inspirieren lassen, sondern auch von dessen Spiel. War die Riffarbeit schon geschmackvoll, so lief Borg bei den umjubelten Soli zu Hochform auf.

Kaum fassbar auch, dass die Formation heute so unter Radar läuft, denn Nummern wie „If Love Is War“ oder „I Belong To The Rain“ können mit den alten Klassikern mithalten. Die stammten mit Ausnahme von „Nights On Fire“ aus dem letzten Werk vom brandneuen Album „When Yesterday Comes Around“, welches auch vom Artwork her zum Erstling zurück geht. Der füllt natürlich die Hälfte des Sets und viele konnten „Tears Don´t Put Out The Fire oder „Dying By The Golden Rule“ mitsingen.

Dabei hatte Sänger Jim Jidhed mit Kajsa Borg und Jonathan Norén schon genug Unterstützung, die speziell in hohen Lagen aushalfen. Nötig hatte er beides nicht, sein Organ verfügte über genug Charisma, um den ganzen Hang vor der Bühne zu vereinnahmen. Neben den beiden Vokalisten war der Rest des Line-Ups bis auf Drummer Toby Tarrach mit jungen Musikern gefüllt, die sich gut einfügten und die gute Laune mittrugen.

Das hatte fast was von Familienfest, was sich vor der Bühne munter fortsetzte, wobei die erste Reihe den Altfans vorbehalten war, die ihre Helden feierten. Höhepunkt natürlich die Single „Only One Women“, ein Cover der MARBLES, bei dem alle lauthals mitsangen. Eigentlich die perfekte Hymne für den Schlusstag die aber auch gleich zu Beginn so eine wunderbar friedliche Stimmung reinbrachte.

WITHIN TEMPTATION (Festival Stage)

Dann sollte es für den Rezensenten auch endlich auf der größten Bühne losgehen, wobei er die Niederländer vor zwanzig Jahren bei seinem ersten SwedenRock noch auf der SwedenStage sah. Gegenüber den beiden letzten Gastspielen wirkten die Bühnenaufbauten fast spartanisch, sofern man bei meterhohen antiken Säulen von spartanisch reden kann.

Zwei Rampen, eine für das Schlagzeug und davor ein niedrigeres für Bassist Jeroen Van Veen, auf der anderen eine für das Keyboard, sonst keine großen Gimmicks. Weitaus rätselhafter erschien jedoch der neue Mann auf besagter linken Rampe, bis auf die Frage, ob jemand vermisst wird, wurde mit keinem Ton auf den Nachfolger von Martijn Spierenburg eingegangen.

Da war das Auftreten von Sharon Den Adel schon spannender, ihre Robe wusste ihre nicht zu verhehlenden optischen Vorzüge gut in Szene zu setzen. Zudem trug sie beim ersten Song eine goldene Maske, der ihren Gesangsbeitrag in keinster Weise störte. Geheimnisvoll wie eine Elfe stolzierte sie durch selbige Klangwelten, der bombastische Stil ist wie geschaffen für ihre Timbre und Ausstrahlung.

Wobei sie stimmlich in sehr guter Form war und auch die ganz hohen Töne mit viel Volumen von der Rampe haute. Charmant wie immer führte sie durch das Programm, machte in ihren Ansagen aber auch auf Missstände aufmerksam. Das kam beim Publikum an, das ihre Statements mittrug, mit Szenenapplaus quittierte, und welches der Dame auch sonst aus der Hand fraß.

Die finden sich trotz des fantasievollen Gewands häufig in den Songs der Niederländer, was auch bei vielen Videoprojektionen auf der LED-Wand visualisiert wurde. Zumindest damit wurden viele optische Effekte gebracht, ansonsten setzte die Band auf ihre Frontreihe. In jener waren Ruud Jolie und Stefan Helleblad Aktivposten, wobei der Schwede einige Ansagen in seiner Muttersprache halten durfte.

Beiden war die Spielfreude anzusehen, die gesamte Breite der Bühne wurde bis vor die Boxentürme genutzt. Wenn sie einander passierten warfen sie sich Blicke zu oder posten miteinander. Hier war der Einheimische auch wieder im Vorteil, mit der langen Matte bangte es sich zu den kernigen Riffs einfach besser, bei den Soli teilte man dann brüderlich unter sich auf.

Öfter banden sie ihren Viersaiter mit ein, der sonst den ruhenden Pol, das Rückgrat der Formation gab. Hinter ihm verrichtete Mike Coolen sicher den schwersten Job, weil er zwischen forschem Metaldrumming, alternativem Swing und modernen Rhythmen variieren musste. Die Rhythmusabteilung musste die ganzen stilistischen Ausschmückungen der letzten Jahre auf der Bühne zusammenhalten.

Wobei erwähnt werden muss, dass auch einige Beats und Chöre aus der Konserve kamen, um die Farbpalette zusätzlich anzureichern. Bis auf das Debüt wurden bei der Liederauswahl alle Alben bedacht, um so die Wandlungsfähigkeit zu demonstrieren. Da für alle Fanschichten etwas dabei war, konnten WITHIN TEMPTATION mit ihrer wuchtigen Show zum wiederholten Mal in Sölvesborg abräumen.

Setlist WITHIN TEMPTATION:

We Go To War

Bleed Out

Faster

Stand My Ground

Don´t Pray For Me

Wireless

Supernova

The Reckoning

What Have You Done

Lost

Paradise (What About Us?)

------------------------------------

Our Solemn Hour

Mother Earth

OPETH (Rock Stage)

War das Setting schon etwas dunkler als beim sonnigen Hard Rock des Mittags, so sollte sich die Szenerie weiter verfinstern. Kaum dass die Prog Metaller die Bühne betraten setzte der schlimmste Regenschauer des Wochenendes ein, der übles verhieß. Da aber nichts so heiß gegessen wird wie gekocht, war die Sache nach einer halben Stunde – eben gegessen. Und bis auf einen nassen Auftakt am Freitag war uns der Wettergott trotz eher unterkühlten Liebesbekundungen wohl gesonnen.

Nun lässt es sich im Regen einfacher Party machen als derart komplexen Klängen zu lauschen, weswegen der Empfang auch etwas mehr Wärme hätte vertragen können. Aber die meisten ahnten, dass mit einem Auszug vom aktuellen „The Last Will And Testament“ losgelegt wird und konzentrierte sich – eben auf die eigene Konzentration. Unfassbar was der Fünfer da geschaffen hat, ein Parforceritt quer durch alle Stile, die zurückgekehrten Growls krönten das Ganze.

Headbangen war da erst mal nicht, schon alleine um die mühsam zusammen staffierte Kleidung nicht ihrer Dichtigkeit zu berauben. Wer könnte da auch nur eine Sekunde sein Antlitz für eine Begeisterungsbekundung wegdrehen, vielmehr waren Maulsperren das Credo der Stunde. Schaue man Åkerfeldt und Åkesson genau auf die Finger lief man Gefahr seine Augen selbst zu verknoten. Joakim Svalberg hingegen verknotete sich die Arme gleich mit, wenn er von den verschiedenen Tasteninstrumenten hin und her wechselte, schließlich will jeder Ton seinen authentischen Klang haben, ob Piano, Synthesizer oder Mellotron.

In der Disziplin ist Waltteri Väyrynen schon erprobt, im Umfeld eines gewissen Greg Mackintosh wurde er an Geschwindigkeit herangeführt, bevor er mit dem viel zu früh gegangenen Alexi Laiho in ganz andere Sphären aufbrach. Zumal sein Landsmann nur unwesentlich weniger komplex komponierte, gut so, denn Drumsticks lassen sich so schlecht entknoten. Und Mendez? Nun der setzte sich eine Wollmütze auf und tat das, was er immer tut, einfach sowas von locker sein tiefes Fundament mit den dicken Saiten graben, ohne sich von der spielerischen Hektik seiner Kollegen anstecken zu lassen.

Wenn mir einer verzeihen möge, dass ich die herausragende musikalische Klasse seiner Darbietung humorvoll auf die Schippe nehme, dann sicher der gute Mikael. Bekanntermaßen nimmt der sich ebenso wenig ernst und kredenzte zwischen den Songs gerne Witzchen. Dabei brachte er es fertig, auch jemanden, der nur die Namen der Bands, die er sich wieder gibt, versteht zum Lachen zu bringen. Ansonsten glänzt der Sänger und Gitarrist mit seiner freundlichen und charmanten Zurückhaltung. Die überträgt sich auch auf die gerne geforderte Übernummer von „Damnation“, in der sich Tausende laut mitsingend wiegen.

Zu dem Zeitpunkt ließ der Regen nach und brachte die imposante Lightshow mehr zur Geltung, auch die Interaktion verstärkte sich. Sehr zur Freude der Akteure, der gute Frederik genoss es sichtlich die Begeisterung bei seinen brillanten Soli zu spüren. Bei der Songauswahl blieb man beim bewährten Standard, wobei es nur ein Beitrag der grunzbefreiten letzten Dekade auf die Liste schaffte, aber mit die lautesten Reaktionen hervorrief. Außer natürlich dem obligatorischen Schlusspunkt bis hin zu seinen Staccato, die nun wirklich alle Köpfe in Wallung brachten. Immer wieder beeindrucken wie Anspruch gepaart mit Härte so gut unterhalten kann.

Setlist OPETH:

§1

The Master´s Apprentiece

The Leper Affinity

§3

In My Times Of Need

Ghost Reveries

Sorceress

Deliverance

SLIPKNOT (Festival Stage):

Dann war Schluss mit lustig mit einem der am meisten geforderten Headliner der Festivalbesucher. Wo Pentagramme und sonstiges okkultes Zeug zuvor noch nettes Klischee waren meinten es die Herren aus Iowa ernst. Und plötzlich war man mitten drin im Wahnsinn der Neun. Wobei nur acht angereist waren, der Clown musste aus familiären Gründen zuhause bleiben. Das fiel spätestens dann nicht mehr ins Gewicht, als nach einem endlosen Intro „(sic)“ ertönte und die schiere Hölle losbrach.

Man kam gar nicht mehr hinterher zu schauen wo sich der nächste Pit auftat, Menschen flogen nur so umher und ohne dass man es wollte stand man in einem Augenblick wo ganz anders. Das hat natürlich Methode, Corey Taylor peitschte seine Maden von Beginn an nach vorne. Wie überdreht die Hingabe der Anhängerschaft ist, zeigte sich wie bereitwillig sie sich beschimpfen ließen, bei der Truppe ist nichts wie man zuvor erlebt hat. Als einfacher Zuschauer stand mit im Auge des Hurrikans und es gab kein Entkommen.

Die Verschwendung von Hits zu Beginn war mit „People=Shit“ und „Wait And Bleed“ schon inflationär, aber dem Volk wurde gegeben, wonach es verlangte. Dabei war jeder Titel ein Erlebnis für sich auf der geheimnisvoll spärlich beleuchteten Bühne. Mit seinen langen Zotteln an der Maske tigerte Taylor wild umher, strapazierte seine Stimmbänder zwischen wütenden Screams und hymnischen Refrains bis zum Anschlag. Jim Root und Mick Thompson ließen ihre Köpfe zu den ultratiefen Riffs wild kreisen. Die Soli von Letzterem offenbarten den selben Schmerz und Wut wie die Vocals von Taylor, die auf den Brettern in pure Energie kulminierten. Dazwischen hüpfte Bassist Alex Venturella mit seiner Maske als steinalter Mann umher und bearbeitete sein Langholz meist aufrecht gehalten.

Was der frühere SEPULTURA-Mann Eloy Csagrande veranstaltete war ebenso beeindruckend. Wie viele Arme hat so ein Mensch, um all die verschiedenen Tribal-Rhythmen und Metalbeats unterzukriegen. Ab und an kam auch noch DJ Sid Wilson vorbei und kletterte auf seinem Kit umher. Noch irrer gebärdete sich Michael Pfaff, der Nachfolger von Chris Fehn schien sich in Abwesenheit von Shawn Crahan richtig beweisen zu wollen und bearbeitete die Percussions auf beiden Seiten. Bearbeiten ist auch der richtige Ausdruck, denn auf die Zusammenstellung aus Fässern und Oldtimerkühlern knüppelte er mit allem was ihm in die Finger kam, sprang darauf herum, um am Ende alles mittels Baseballschläger zu zertrümmern, vollkommen irre.

Ab und an schien es als wollten SLIPKNOT bewusst das Tempo herausnehmen, damit nicht alles eskaliert. Zwischen vielen Liedern gab es längere Pausen, in denen Drones und Klanglandschaften aus den Boxen drangen. Neben dem Feature für Wilson und Jeff Karnowski fanden sich aber auch viele der percussiven Elemente wieder, welche ebenso Bestandteil der Band sind. Nur manchmal übertrieb man es damit und so manches mal fiel die sich gerade aufbauende Wall Of Death in sich zusammen, bevor sie losstürmte.

Neben den Krachern vom surrealen Debüt, die wie „Spit It Out“ in der Zugabe zum Einsatz kamen, gab es auch sonst genug, bei dem sich die Zuschauer lautstark bemerkbar machen konnten. Gerade wenn der Pit nach den Pausen zu kreiseln begann, „Psychosocial“, „Unsainted“ und natürlich der Abschluss des regulären Sets „Duality“ forderten Band und „Maggots“ bis zum Anschlag. Ein absolut irrsinniges Spektakel fand mit dem dystopischen „Scissors“ sein erschöpftes Ende.

Donnerstag, 05.06.2025

VANDENBERG (Sweden Stage)

Selber Ort, selbe Zeit, selbes Genre, die mittlere Bühne entwickelte sich zum Anziehungspunkt für den guten alten Hard Rock. Schon zur Mittagszeit kam ein Gast vorbei, der an dessen Geschichte mitgeschrieben hat. Natürlich durfte man beim Niederländer einst in Diensten von David Coverdale gespannt sein, was er von der Legende servieren würde, denn die Show war als „Playing WHITESNAKE“ angekündigt. Adrian Vandenberg war ja nur bei ein paar Scheiben dabei, deren Inhalt eher seltener zum Zug kommt.

Das Intro von „Slip Of The Tongue“, wo er den größten Anteil am Songwriting hatte ließ hoffen, doch dann ging es mit „Bad Boys“ weiter. Natürlich ein grandioser Opener und auf „1987“ war er ja auch in den Credits gelistet, aber nicht das was mancher insgeheim gehofft hatte. Als es dann noch weiter zurück ging in der Bandgeschichte stellte sich ein eher gewöhnliches Coverset ein, wenn auch eines der gehobenen Klasse.

Mit Mats Levén hat sich der Niederländer einen gerade in Schweden nicht unbekannten Sänger geholt, was die Zahl der schwedisch gesprochenen Ansagen noch weiter erhöhte. Doch auch der Gitarrist schritt öfter zum Mikrofon, um von den alten Zeiten zu erzählen. Die wurden hochleben gelassen, wobei der gute Adrian an nur einer Axt eine ausgezeichnete Figur machen. Klar bei ein paar Spuren musste sein Keyboarder nachhelfen und der Rhythmus lag während der Soli noch mehr in den Händen von Viersaiter Randy van der Elsen. Gerade hier zeigte sich, was für ein versierter Saitenvirtuose der Mann ist, den originären Ton von John Sykes traf er dennoch nicht ganz.

Was auch daran lag, dass die eigene Signatur-Linie zum Einsatz kam, während sein britischer Vorgänger bei der weißen Schlange traditionell auf die Bratpfanne setzte. Ehre wem Ehre gebührt, wurde dem jüngst verblichenen auch vor der Nummer gedacht, welche er mit seinem Spiel wohl am meisten geprägt hatte. Jene Scheibe stand auch klar im Mittelpunkt des Sets bis hin zur legendären Hymne, welche das sich im Verlauf immer weiter füllende Auditorium lauthals mitsang.

In der Mitte des Sets gesellten sich Vandenberg und Levén auf den zu der Zeit verwaisten Drumriser und lieferten den erhofften Auszug aus dem Nachfolger des Erfolgsalbums. Wie einst mit „The Cov“ ganz intim kam von der grandiosen Ballade jedoch nicht das wuchtige Finale. Dafür wurde es im Anschluss so richtig dynamisch, als Koen Herfst das Drumintro des sicher relevantesten Tracks aus der Feder der beiden rausballerte, Plagiatsvorwürfe von Plant mal außenvorgelassen.

Der schwedische Hans Dampf in allen Gassen wusste mit seinem agilen Auftreten zu gefallen, auch wenn er nicht das raue Timbre eines Coverdale besitzt. Die Sonnenbrille erinnerte an dessen frühe Zeiten, mit dem Stirnband strich er seine Optik noch mehr gen Siebziger. In Sachen Bewegungsdrang stand ihm sein Bandleader wenig nach, für seine mittlerweile über siebzig Jahre saßen die Posen erstaunlich sicher. Dazu das feine Zusammenspiel des Ensembles aus allen Altersstufen, welche ja schon eigenes Material im Studio an den Start brachte. Eine Würdigung einiger der größten Hard Rocksongs wurde zu dem was es werden sollte, eine große Party.

Setlist VANDENBERG:

Bad Boys

Slide It In

Fool For Your Loving

Love Ain´t No Stranger

Give me All Your Love

Sail Away

Judgement Day

Is This Love

Crying In The Rain

Still Of The Night

Here I Go Again

DARK TRANQUILLITY (Festival Stage)

Kontrastprogramm war dann angesagt, wobei der Tag ein Parforceritt durch alles werden sollte, was die Rockmusik derzeit anzubieten hat. Und das macht das feine Happening in der Norje Bucht auch aus, dass man sich stilistisch nicht festlegen will, sondern viele Fanschichten vereint. Der erste Auftritt der Formation auf der großen Bühne zeigte wie sehr sich das neue Line-Up der Göteborg-Helden inzwischen gefestigt hat. Die Tour zu „Endtime Signals“ scheint ewig zu gehen und im Herbst besuchen sie mit der „Ultima Ratio“-Tour Städte welche sie mit MOONSPELL im Gepäck schon ansteuerten.

Wo es immer scheint, als würde Mikael Stanne die komplette Bühne sprengen hatte der Rotschopf heute endlich genügend Auslauf. Wie immer in schickes schwarz gehüllt, wobei die Bikerjacke mittlerweile die Jeans abgelöst hat war der Mann ein Ausbund an Energie und Lebensfreude. Wobei Letztere im Gegensatz zu der düsteren Musik und den existenziellen Themen seiner Lyrics stand. Aber wenn man diese so ansteckend verpackt wie der Frontmann kann das sicher nichts Schlechtes sein. Sein Zug zum Publikum, seine charakteristischen Bewegungen machen ihn zu einem der besten Frontmännern der Szene.

Wobei sich das Publikum bei gutem Wetter doch schwer mit dem melodischen Todesblei tat, die ganz große Euphorie blieb aus, selbst wenn einige Haar-Rotoren angeworfen wurden. Bezeichnenderweise übertönte der Chor beim Hit des „Projector“-Werkes die Formation nicht, auch wenn da einiges vom Seewind weggeblasen wurde. Dennoch habe ich deren Publikum abseits der Animationsspiele schon aktiver erlebt, gerade bei Festivals.

An der Combo selbst hat es sicher nicht gelegen, denn die gab von Beginn an Gas und wusste die weiten Räume ebenfalls gut zu füllen. Wenn Jonas Reinholdz und Peter Lyse Hansen zu ihren Soli ansetzten suchten sie dafür den Platz weit vorne an der Rampe. Gemeinsam mit Christian Jansson am Bass verstanden sie es auch Drummer Joakim Strandberg-Nilsson und Marton Brandström an seinen Tasten auf ihren Risern einzubinden und stets den Kontakt zu den Mitstreitern zu suchen.

So ein gutes Bandgefüge benötigt denn auch keine große Show, die interessanten Lichtbatterien blieben diesmal daheim. Einzig die überdimensionale Leinwand wurde für ein paar Videoprojektionen benutzt, nur in einem anderen Format als bei den eigenen Shows. Beim Set orientierte man sich an den jüngsten Konzerten, schaffte es dennoch trotz Kürzungen gegenüber Headlinershows einige weitere Songs einzubringen. Dass mancher immer noch etwas vermisste, offenbart welch riesiges Repertoire da geschaffen wurde. Mit ihrer eigenständigen Auslegung ihres Sounds ist der Sechser weiterhin eine Bank.

Setlist DARK TRANQUILLITY:

Last Imagination

Nothing To No One

Unforgivable

Forward Momentum

Terminus (Where Death Is Most Alive)

Atoma

Not Nothing

Phantom Days

ThereIn

Final Resistance

Lost To Apathy

Misery´s Crown

MOONSPELL (Sweden Stage)

An dem Tag gab es beide Bands in unterschiedlicher Reihenfolge, was bei der jüngsten Tour schon hätte sein sollen, vom Einfluss her sind beide etwa gleichwertig. In letzter Zeit machten sich die Portugiesen etwas rarer und konnten auch nie die hohe Konstanz vorweisen. In den Neunzigern gehörten sie im noch jungen Gothic Metal-Genre sicher zu den Vorreitern, die alle melodischen Ausschmückungen des Death Metal mit initiierten. Ihr Debüt war gegenüber früheren Veröffentlichungen ein Quantensprung und gab viele neue Impulse, Zeit dass es entsprechend gewürdigt wurde.

Ich kenne Leute, für die würde ein Traum in Erfüllung gehen, wenn die Werwolf-Hymnen reihenweise kämen wie an jenem Nachmittag. Ein paar solcher Exemplare schienen auch um mich herum zu sein, denn direkt war Stimmung da, die normalerweise der Bandhit zum Auftakt besorgt. Jener wurde dann auch später nach „Wolfheart“-Turnus gebracht, vor dem obligatorischen Finale.

Zuvor war er von einigen immer wieder gefordert worden, die wohl die Geschichtsträchtigkeit des Augenblicks nicht so recht erfassen konnten. Mir persönlich wären mal mehr Nummern aus der mittleren Phase lieber gewesen, weil ich MOONSPELL in der Anfangszeit öfter live gesehen habe. So geht die Wahrnehmung dieser wandelbaren Band auseinander, was ihren Reiz ausmacht.

Dementsprechend selig waren einige im Publikum über die komplette Aufführung, kein Wunder, dass schon beim ersten Song die Matten über die Absperrung geflogen kamen. Die Fäuste in die Luft und viele, die die Zeilen nach all den Jahren immer noch verinnerlicht hatten, nahm die dunkle Party ihren Lauf. Wie schon zuvor DARK TRANQUILLITY mussten sie beim Bühnendekor etwas abspecken, vor den Tasten von Pedro Paixao fehlten die Orgelröhren, die noch bei den Clubkonzerten so einen coolen Effekt zauberten. So lag die einzige Zauberei hinter seinem steten Wechsel vom Synthesizer an die Gitarre und in seinem Hut.

Mit der vermehrten Härte des frühen Materials gab auch die arrivierte Saitenfraktion um Ricardo Amorim und Aires Pereira richtig Gas. Auf der anderen Seite standen die folkloristischen Momente wie die des alten portugiesischen Trinkliedes, die damals im Songwriting noch nicht homogen zusammenkamen. Das war denen völlig egal, die dazu zu tanzen wussten, was die Stimmung zusätzlich erhöhte.

Für Hugo Ribeiro bedeutete das viel Arbeit bei den Tribal-artigen Patterns, welche die Atmosphäre zusätzlich unterlegten. Folklore dieses Landes zu erleben passiert wirklich nicht oft, umso schöner, dass in dem Jahr in Sölvesborg ein paar Nuance zu Zug kamen. Es gibt nicht viele Künstler von ihrer Heimat, die international so Botschafter ihres Landes sind, seit damals schaffte es kein weiterer Act mehr in meine Sammlung.

Fernando Ribeiro hatte ebenso viel Spaß damit, selten war er so agil auf der Bühne, dass er seine Haare nicht mehr streng zurück gelt, verlieh ihm zusätzlich optische Frische. Wie schon zuvor seine Tourpartner war die Laune deutlich höher als die der Themen der Musik. Immer wieder feuerte er die Zuschauer an, die dankbar zurückgaben, vor allem jene, die sich genau diese Lieder gewünscht hatten.

Unterstützt wurde er dabei von einer Backgroundsängerin, die eher für die Untermalung gedacht war, den Job jedoch etwas übermotiviert überzog. Was im Gesamtbild nicht stören sollte, bei scharfem Klangbild hämmerten die Stücke auch schön oldschoolig aus den Boxen. Am Ende sorgten die zwei unverzichtbaren „Irreligious“-Titel für einen lauten Abschied vom Publikum.

Setlist MOONSPELL:

Wolfshade (A Werewolf Masquerade)

Love Crimes

… Of Dream And Drama (Midnight Ride)

Lua d´Inverno

Trebaruna

Ataegina

Vampiria

An Erotic Alchemy

Alma Mater

Opium

Full Moon Madness

SAMANTHA FISH (Sweden Stage)

Danach konnte der Verfasser dieser Zeilen getrost an der Bühne verbleiben und auf den Blues Shooting Star warten. Ob ich die selbe Entscheidung getroffen hätte, wenn ich mitbekommen hätte, dass STRYPER abgesagt hatten und durch die BLUES PILLS ersetzt wurden, denen das Label früher verpasst wurde, kann ich nicht sagen. Bereuen tue ich es auf alle Fälle nicht, denn die Dame war eine der Entdeckungen des Festivals. Mut, der sich auszahlte, als Opener das alte MC5-Motto zu wählen, das von BLUE ÖYSTER CULT weiter popularisiert wurde, die ich wenige Tage vor dem Festival in Malmö sehen konnte.

Damit rockte Frau Fish schonmal die Menge und ließ bis zum Ende kaum locker, wobei sie ebenfalls mutig vor allem auf Liedgut ihres aktuellen Outputs „Paper Doll“ setzte. Natürlich durften weitere Cover bei einer Blueskünstlerin nicht fehlen, die sehr reduzierte Version von „I Put A Spell On You“ ohne Soulschmelz rang neue Facetten ab. Wobei sie den Soul ebenfalls beherrscht, wie „Sweet Southern Sounds“ unter Beweis stellte. Hier zog Bassist Ron Johnson wunderbar seine Blues-Schema durch, blieb vom Bewegungsradius auch ungefähr auf dem coolen Level und musste von seiner Bandchefin aus der Reserve gelockt werden.

Wobei man sich von der Sängerin und Gitarristin gerne aus der Reserve locken lässt, purer Sprengstoff. Schon optisch mehr als aufsehenerregend im schwarzen Lederoverall mit dem extrem tiefen Ausschnitt. Dazu die Marylin Monroe-Mähne, die zeitgemäß dezent angegraut wurde, und die im Make-Up überakzentuierten Augen, mehr Blickfang geht kaum. Dabei hatte sie das gar nicht nötig, denn sie könnte alleine die Musik für sich sprechen lassen und wäre ein Ereignis.

Stimmlich etwas rauer wie auf Platte, was für das gesamte Set gilt, wusste sie die verschiedenen Ausprägungen des Genres zu intonieren. Noch gewaltiger als ihre dezent verruchte Stimme war ihr Spiel, das ein unglaubliches Feuer in sich barg. Wie sie es verstand beim schleppenden „Fortune Teller“ plötzlich so auszubrechen war ganz großes Kino, dazu die eruptiven Leads. Noch mehr rockige Power brachte sie im Anschluss mit „Rusty Razor“ unter das Volk, dessen markantes Riff in den ganzen Körper fuhr.

Bei „Lose You“ zeigte sie, dass sliden ebenso zu ihren Hauptfächern gehört. Und für „Bulletproof“ von „Kill Or Being Kind“ packte sie die Cigar Box aus und wusste auch mit nur vier Saiten zu glänzen. Sie vereinte Power und Feeling und ließ auch die Technik nicht vermissen, so dass nicht wenige Augen an ihren Fingern hingen. Denen enthielt sie die ganz große Kostprobe bis zum Schluss vor, als sie beim Titeltrack von „Black Wind Howlin´“ so richtig solotechnisch abhob.

Bei der unglaublichen Präsenz hätte sie ihr Mischer nicht so heraus stellen müssen, neben ihr gingen die Tasten von Mickey Finn ziemlich unter. Sogar Jamie Douglass musste sich an den Drums gewaltig strecken, um hinterm Kit zur Geltung zu kommen. Dabei lieferte er einen sehr ungewöhnlichen Groove, ließ seine Sticks unentwegt kreisen, was den Liedern noch weitere Eigenständigkeit verlieh. Die Stunde war leider viel zu früh zu Ende, aber den Namen sollte man sich merken.

SEX PISTOLS (Festival Stage)

Die womöglich größte Sensation des Festivals, schon bei den Ankündigungen war die britische Punk-Legende schlechthin. Zuletzt war die Formation 2008 auf der Bühne zu sehen, damals noch mit Original-Sänger Johnny „Rotten“ Lydon. Nach Streitigkeiten macht dieser lieber wieder mit PUBLIC IMAGE LTD. Weiter, wo schon nach dem ersten Split Ende der Siebziger. So holte man mit Frank Carter einen Frontmann an Bord, der zu jener Zeit gerade erst geboren wurde, das konnte ja heiter werden.

Man kann jetzt über die Nummer unken so viel man will, aber irgendwie funktionierte das, was vor dem typisch gelb-pinken Hintergrund ihres einzigen Longplayers auf der Bühne abging. Was nicht unbedingt an den alten Haudegen lag, die versammelten sich meist vor dem Drumkit und zockten zusammen, als wären sie in einem intimen Club. Musikalisch drückte das gut, in all den Jahrzehnten hatten drei genügend Zeit, um zu üben.

Paul Cook ist am besten gealtert und hatte hinter seinem Kit immer noch das spitzbübische Lächeln aufsitzen. Glen Matlock gab mit halblanger grauer Matte, kunstvollem Schnauzer und schicken Zwirn den Paten des Punk Rock. Dahingegen kam Steve Jones der wohl fähigste Musiker im Bunde unter seiner Schirmmütze eher wie ein in die Jahre gekommener Trucker aus. Hinter ihnen flimmerten fortwährend Bilder und Videos aus vergangenen Tagen auf dem riesigen LED-Schirm, was das Trio fast unbeeindruckt ließ. Die Fans feierten das und kümmerten sich nicht darum, dass die Herren in ihrer eigenen Welt waren, wo sie banddienlich miteinander agierte.

Aber da war noch Carter, den ich bisher gar nicht auf einer Rechnung hatte und der die ganz großen Bretter im Alleingang ausfüllte. Tätowiert bis unter die Halskrause, dennoch in schickem schwarz, als hätten er und der Sänger zwei Gruppen davor den selben Typberater, rot ist Carter dann auch noch. Aber ein richtiger, man nimmt ihm den Raufbold von der Insel so unzweifelhaft ab, den es für genau jene Art Musik benötigt. Auf der anderen Seite ein eloquenter Frontmann, der das Publikum nach Belieben diktierte. Dazu die kraftvolle Stimme verkörperte er genau das, was die SEX PISTOLS brauchten, um ihnen den notwendigen Kick zu verpassen.

Kaum dass er seine Mitstreiter passierte, wenn er die gesamte Bühnenbreite abrannte, riss er diese mit, so dass sie sich an einigen Posen versuchten und ihren Radius erweiterten. Carter musste nur die Arme weit ausbreiten, schon bebte das ganze Rund, dass vom Beginn mit „Holidays In The Sun“ perfekt bedient wurde. Natürlich wurde „Never Mind The Bollocks, Here´s The Sex Pistols“ in ganzer Länge aufgeboten, wobei die Hits schon recht früh dran waren.

Bei „Pretty Vacant“ hatten alle Fotografen im Graben Hoffnung auf ein starkes Bild, als sich der Mann vor die Zuschauer hinab begab. Doch während diese Am Anfang des Mittelgangs warteten sprang Carter erst mal rechts in die Menge, um dort umherstolzierend den Song zu bringen. Vor „Bodies“ ging es auf die andere Seite, wo er die Meute dazu aufforderte um ihn herum einen Circle Pit zu veranstalten. Natürlich blieb es dem Wagemutigsten aller Tollkühnen vorbehalten, sich da hinein zu begeben und den Frontmann abzulichten.

Von da an gab es kein Halten mehr, alles wurde abgefeiert, für die meisten Anwesenden war es eine einmalige Chance die Gassenhauer mit dieser Truppe zu singen. „God Save The Queen“ wurde zur einzigen Party, bei der stilecht andere Finger nach oben gingen als sonst bei dem Event. Neben Titel aus dem Film „The Great Rock´n´Roll Swindle“ wie „Silly Things“ gab es sogar die Frank Sinatra-Coverversion „My Way“. Der gute Frank sicherte sich noch bei den Anhängern ab, ob denn eine Ballade in Ordnung ginge.

Sie ging auf alle Fälle, und so durfte der Chor weit raus auf das Meer getragen worden sein. Was selbstverständlich beim endgültigen Schlusspunkt noch übertroffen wurde, „Anarchy In The UK“ ist gelebte Geschichte, inspirierte ganze Generationen. Noch Minuten nachdem die Vier die Bühne verlassen hatten, hallte es durch die Bucht: „I wanna pray…..Anarchy“. Unfassbar, dass wir das noch erleben durften, die ganze große Überraschung des SwedenRock.

KREATOR (Rock Stage)

Wenig überraschend dann die Deutschen auf der Bühne gegenüber, denn bei den Thrash-Heroen weiß man, dass man immer die Vollbedienung bekommt. Schon das Bühnenbild fährt alles auf, was man sich vorstellen kann. Lebensgroße Puppen hängen von der Decke, die ebenso einem ihrer Artworks entsprungen sein könnten wie die beiden riesigen Monster, die auf jeder Seite die Bühne bewachen. Später sollen die verdorrten Baumattrappen von Technikern in ebensolchen Masken angezündet werden, mit Feuer wird ohnehin nicht gehaushaltet. Neben meterhohen Fontänen brannte öfter die komplette Zeile vor dem Riser, der die gesamte Bühne entlangläuft.

Wer kann der kann, und das ist rückblickend doch überraschend Nach den Neunzigern lagen die Altenessener etwa gleichauf mit SODOM, doch heute verhält sich ihr Status gegenüber dem Rest der German Big Four wie der von METALLICA zu den anderen der Big Four. Viele stringente Shows, dazu durchweg starke Alben, oberdrein noch meterdick produziert ebneten den Weg dorthin wo Mille & Co. heute stehen.

Natürlich galt es dem hohen Slot auch Taten folgen zu lassen, aber der Vierzylinder läuft auch mit ihrem französischen Bassisten wie ein Uhrwerk, da stimmt einfach alles. Gerade der Angesprochene beackerte die linke Flanke unentwegt und hatte weit mehr Publikumsinteraktion als sein Vorgänger. Lässig und dennoch virtuos wirbelt Lequlerc sein Langholz umher und machte Meter in alle Richtungen.

Der Bandchef mag heuer etwas zahmer wirken als noch vor ein paar Jahren, aber sein Gekeife fährt einem immer noch in Mark und Bein. Wenn er von Hass redet, dann dem Hass gegen diejenigen, die voll Hass sind, und das ließ er in seinen Ansagen spüren. Den kleinen zornigen Mann, die beide Hände hebt hat man oft genug von ihm gesehen, doch an Eindringlichkeit verliert er mit dem Alter kaum.

Dazu tigerte er gerne mit dem berühmten Katzenbuckel umher und suchte dabei Kontakt zu seinen Mitmusikern. Sami Yli-Sirniö wirkte in dem Verbund wie der ruhende Pol und schlenderte lässig umher, immer mit einem Lächeln auf den Lippen. Vor allem seine Sol waren wieder eine Klasse für sich und brachten die zusätzliche melodische Note hinein, sein Input ist sicher einer der Schlüssel des späten Erfolges.

Was man auch in den älteren Stücken hörte, die einfach wuchtiger und bombastischer in Szene gesetzt wurden als in den Aufbruchszeiten. Was die Songauswahl dichter wirken ließ, die gemäß dem Prinzip Vollbedienung fast alle abholte, denn bis auf ein paar Platten aus den richtungslosen Neunzigern wurde jede Scheibe in der Setlist bedacht. Natürlich wurden die ganz alten Reißer bis zum Schluss aufgehoben, nachdem die Menge nach ihnen verlangte.

Die hatte mit dem ungemein druckvollen Showcase die helle Freude und gab ihrerseits alles. Manch Chorus musste Mille gar nicht selbst mitsingen, das übernahmen seine Anhänger gerne. Reife Leistung nachdem man zuvor schon mächtig Alarm machte, denn die Thrash-Keulen mischten die Leute richtig auf. Ganz vorne war es eng, vor allem trotz begrenztem Platzangebot nicht auf Headbanging verzichten wollten. Direkt dahinter kreiselte ein Pit nach dem anderen, und auch über den Köpfen herrschte reger Verkehr, so buchstabiert man Thrash Metal heute.

Setlist KREATOR:

Violent Revolution/Coma Of Souls

Enemy Of God

Hail To The Hordes

Betrayer

People Of The Lie

Hate Über Alles

666 – World Divide

Hordes Of Chaos

Phobia

Phantom Antichrist

Satan Is Real

Flag Of Hate

Pleasure To Kill

KORN (Festival Stage)

Dann war es wieder Zeit für eine Premiere und Indiz, dass die Macher des Festivals für andere Strömungen offen sind. Auch die New Metal-Pioniere schlechthin waren immer wieder gefordert worden und Sölvesborg empfing sie mit offenen Armen. Nach dem Introtape dröhnte der Bass, dass einem das Zwerchfell stockte, was allerdings kaum nachließ in den eineinhalb Stunden. Klanglich waren sie immer in ihrer eigenen Welt und transportierten das auf die Bühne.

Sofort ging es mit „Blind“, dem Hit ihres Debüts, der so vieles veränderte in die Vollen. Übliches Pitverhalten hielt sich in Grenzen, doch die hüpfende Meute dürfte auf der Richter-Skala für Ausschläge gesorgt haben. Stets dem fiebrigen Takt folgende bewegte sich die Masse kollektiv, angetrieben von ebensolchen Beats, die Ray Luzier aus seinem Kit herausholte und die eine ganz eigenen Dynamik entfalteten.

Fieldy, der für die megatiefen Töne zuständig war stand meist neben dessen Riser und hielt sich dezent im Hintergrund, wenn er nicht gerade aus dem Off ein paar Kicks lieferte. Bewegung war ohnehin nicht das Ding der Saitenfraktion. Auch wenn Head und Munky sehr agil waren was Posen und Bangen anging so verharrten sie zumeist an ihren Positionen. Aufgrund der vielen Sprünge schwierig abzuschätzen, ob sie sich mehr horizontal oder vertikal bewegt haben. Die Dreads hingen weit vorne runter und störten so manchen Blick auf ihr innovativ groovendes Spiel.

Nach dem Auftakt nach Maß wurde kaum mit Hits gegeizt, die auch früh im Programm zu finden waren wie das aus Tausenden Kehlen mitgegrölte „Got The Life“ oder „Clowns“. Lediglich fünf Stücke stammten nicht von den ersten vier Alben, mit „Cold“ nur eines aus der zweiten Karrierephase. Selbst eine Band, die gekommen war, um Strukturen aufzubrechen lebt irgendwann von ihrer Vergangenheit.

Zwischen den Songs ähnelte die Szenerie der des Vortages, als dröhnende Soundscapes statt Ansagen standen und die Pausen ungewöhnlich lang waren. Wie die Herren aus Des Moines nutzten auch die Bakersfield-Boys diesen Effekt um anschließend noch gewaltiger zu wirken. Dazu gehören die noisigen Kulissen zur stilistischen DNA von KORN, und kamen auf der Bühne verstärkt zum Tragen.

Analog dazu war auch ihre Bühne sehr spärlich beleuchtet, was insofern schade war, da die Lightshow wirklich einiges konnte. Mehrere Quadrate mit reihenweise LED hingen über den Köpfen die Musiker und wurden permanent auf und nieder gefahren oder zu interessanten Formen gedreht. Die vielen Laserbündel an deren Rand zauberten eine coole Atmosphäre, die Musik toll unterstützten, zur Ausleuchtung der Bühne taugten sie weniger.

Jonathan Davies war dann der Aktivposten, der mit seinem psychotischen Gesang die Führung übernahm. So ganz möchte er die Rolle nicht ausfüllen, wenn die Gesangspassagen danach verlangten hielt er sich gerne an seinem futuristischen Mikroständer im Giger-Design fest. Fehlen durften natürlich die Einlagen mit dem Dudelsack nicht, mit dem er den Bühnenrand entlang schritt. Willkommene Brüche in der trotz unterschiedlicher Stimmungen immer gedrückten und dichten Sphärik.

Die überzeugten Adidas-Träger ziehen das Ding auch heute noch durch, vielleicht wird das mal wieder Mode. Zu wünschen wäre es, wo heute Nike die Oberhand in dem Sektor hat. Den passenden Titel „A.D.I.D.A.S.“ hatten sie ebenso im Gepäck wie ganz am Ende „Freak On A Leash“ vom „Follow The Leader“-Werk. Zu dem Zeitpunkt war der Verfasser dieser Zeilen aber schon unterwegs zur gegenüberliegenden Bühne, um sich einen guten Platz im Traumtheater zu sichern.

DREAM THEATER (Rock Stage)

Schon vor sechs Jahren hatte ich die Ansetzung als Mitternachtssnack kritisiert, Musik die soviel Aufmerksamkeit fordert sollte nicht auf ein müdes Publikum treffen. Hoffe beim nächsten Mal finden sich die Prog Metal-Götter wieder im Abendprogramm wieder wie bei den ersten Gastspielen. Überraschenderweise war schon viel los vor der Bühne, wobei die Schnittmenge mit dem Headliner doch äußerst gering ausfallen dürfte. Kaum waren deren letzten Klänge verklungen kamen die Helden schon zum Intro auf die Bühne und ließen sich feiern, bevor sie mit dem Opener ihres aktuellen Longplayers starteten.

Die Wahrnehmung im Publikum war direkt eine andere als bei den meisten Kapellen des Festivals. Klar war da Applaus und gute Stimmung, aber auch viel reines Beobachten der spielerischen Fähigkeiten der Herren. Oft sah man Männer mittleren Alters, die staunend den Nebenmann auf die vielen Tricks aufmerksam machten, ob sie den nun kannten oder nicht. Das war absolut berechtigt, denn die hohe Musikalität dieser Ausnahmeformation kann gar nicht hoch genug bewertet werden.

John Petrucci holte alle Tonlagen aus seiner Ibanez heraus und türmte sie förmlich übereinander. Von den ganz tiefen Riffs, speziell der Nummern von „Parasomnia“ über rockende Passagen bis zu Soli in den höchsten Tönen. Dabei war ihm die Spielfreude anzusehen, öfter huschte ein Lächeln durch den Rübezahl-Bart. Von seinen Ausflügen auf die andere Seite der Bühne ließ sich auch John Myung anstecken, der auf seinem Bass unglaubliche Figuren vollführte.

Heimlicher Star war jedoch Jordan Ruddess, der wild über die Tasten fegte, und nun wirklich alles Erdenkliche aus seiner Soundbibliothek heraus kramte. Um das optisch besser darzustellen hat er eine halbrunde Banderole in Tastenoptik vor seinem Synthesizer angebracht, auf dem genau die Taste leuchtete, die er gerade drückte. Damit es auch jeder sehen konnte war das Teil schwenkbar, was ihm selbst unterschiedliche Blickwinkel bescherte. Dahinter noch ein paar kleine Geräte, technisch bot der Mann alles auf, am Ende sogar eine Keytar, mit der er sich zum Duell mit seinem Sechssaiter gesellte.

Der Show tat es gut, dass James LaBrie einen starken Tag erwischte und sich der Fünfer nicht von der Nachtkälte beirren ließ. Der Frontmann wirkte erschlankt und spulte viele Meter auf der Bühne ab, welche er zumindest für kürzere Soloparts nicht verließ. Stimmlich kam da ebenso alles punktgenau wie von seinen Instrumentalisten, was die Fans in Verzückung versetzte.

Noch mehr natürlich die Rückkehr von Mike Portnoy, dessen riesiges Kit mit drei Bassdrums viel Platz einnahm. Wann immer sich die Gelegenheit bot, stand er dahinter auf und genoss den Jubel der Ausharrenden, sogar „Mike, Mike“-Sprechchöre wurden angestimmt. Mit ihm kehrte mehr Groove ein, leider hat die Megaburg den Nachteil, dass man ihn kaum beobachten konnte, wen die Sticks flogen.

Neben Auszügen vom aktuellen Werk wurde quer durch die Diskografie gesprungen, wobei ich sicher andere Stücke und von anderen Alben gewählt hätte. Doch auf der Bühne machen DREAM THEATER aus jedem Lied ein Ohrenschmaus, der an dem Abend sehr organisch rüberkam. Großartig wie sie die geniale Ballade von „Falling Into Infinity“ mit kurzen Motiven von „Wish You Were Here“ und „Wherever I May Roam“ versahen und so die Einflüsse transparenter werden ließen. Und am Ende kam der Überhit, den man schon länger nicht mehr zu hören bekam.

Setlist DREAM THEATER:

Night Terror

Act I: Scene Two: II. Strange Dèja Vu

Act I: Scene Three: II. Fatal Tragedy

Panic Attack

The Enemy Inside

Midnight Messiah

Under Peruvian Skies

As I Am

Pull Me Under

Freitag, 06.06.2025

KEE MARCELLO (Sweden Stage)

Eigentlich herrschte die vier Tage bestes Festivalwetter bis auf zwei Störfeuer abgesehen. Neben dem Mittwochabend war auch der Freitagmorgen relativ nass, nicht so heftig, aber von längerer Dauer. Zum Glück beeinträchtigte es das Festivalgeschehen nur die ersten eineinhalb Stunden, wo die erste Hälfte des früheren EUROPE-Gitarristen drunter fiel. Fast wäre es beim halben Gig geblieben, denn plötzlich fiel der komplette Sound aus.

Trotz Bemühungen vor dem Auftritt standen einige Verbindungen unter Wasser, dass sich alles abschaltete. Zügig wurden alle Steckdosen vorne auf der Bühne ausgetauscht und nach etwa zehn Minuten hektischen Treiben meldeten die ersten Boxen wieder Betrieb an. Beim zweiten Anlauf des sechsten Liedes waren jedoch zuerst nur die Monitore zu hören, doch alsbald stieg die PA unter Jubel der Zuschauer mit ein.

Leider nahm es ein wenig die Fahrt heraus, denn bis zu dem Zeitpunkt war es ein Klasseauftritt, bei dem so richtig tief in die Trickkiste gegriffen wurde. Denn der gute Kee beschränkte sich im Gegensatz zu Adrian Vandenberg am Tag zuvor auf die Zeit, in der er mit der legendären Band unterwegs war. Jene beschränkte sich auch in seinem Fall auf zwei Scheiben, wobei die zweite besser war als bei Vandenberg, der diese komplett aussparte.

Bei der Setlist wurde ein geheimer Traum von mir wahr, dann es hieß tatsächlich, dass auf „The Final Countdown“ verzichtet wurde. So populär die Nummer auch ist, so abgenudelt ist sie auch. Zu viele kommen zu EUROPE-Konzerten nur wegen dem Charterfolg des Songs seinerzeit und wissen die rockige Klasse des Materials nicht genug zu schätzen.

Schon der Auftakt mit dem Japan-Bonustrack von „Prisoners In Paradise“ machte das Ansinnen des Saitenhexers deutlich. Sicherlich gibt auch die kurze Zeit ausreichend Stücke her, neben den zwei aufgrund der Unterbrechung gestrichenen hätte ich noch gerne einige andere gehört. So war natürlich von Beginn an trotz der widrigen Umstände die Stimmung gut, viele freuten sich selten gehörtes zu Ohren zu bekommen. Gerade zum Auftakt setzte das Ensemble auf rockiges Material, das gut angenommen wurde.

Selbstredend war es auch die Art und Weise wie die Herren die grandiosen Kompositionen zu Leben erweckten. Schon bei seinen letzten Solosachen war die Mannschaft mit derartigen Klängen sozialisiert worden und da standen auch keine Anfänger auf den Brettern. Jakob Samuel kennt sich seit seiner Zeit bei THE POODLES bestens im Hair Metal aus und gab den überzeugenden Frontmann. Bei einem Track durfte jedoch Keyboarder Michele Luppi ran, der bei WHITESNAKE ebenfalls schon die Luft größerer Bühnen schnuppern durfte.

Darby Todd durfte ich auch schon auf dem Festival erleben, wobei er damals mit Devin Townsend in einem anderen Metier unterwegs war. Stilistisch ist der Brite in allen Bereichen unterwegs, fällt aber vor allem durch seine Power auf, mit welcher er die Titel mächtig antrieb. Auch in den Soli seines Bandleaders fand er immer die richtigen Betonungen. Die lieferte auch sein Rhythmuspartner Ken Sandin, der mehr Tiefe einbrachte. Die schwedische Allzweckwaffe war einst Gründungsmitglied von ALIEN, die zwei Tage zuvor aufspielten.

Und KEE MARCELLO selbst sah wie seine früheren Bandkollegen für sein Alter noch richtig gut aus. Nicht nur optisch, sein Spiel sprühte nur so von Frisch, und sein leicht bluesiger Soloklang ist auch heute noch unverkennbar. Schade, dass seine Signaturnummer „Let The Good Times Rock“ nicht auf dem Programm stand. Bei der guten Resonanz war ihm das Lächeln nicht aus dem Gesicht zu bekommen, der Mann genoss die Stunde sichtlich. Bei dem Reigen an Hits aus der zweiten Reihe hätte ich gerne noch länger zugehört.

Setlist KEE MARCELLO:

Break Free

More Than Meets The Eye

Bad Blood

Ready Or Not

Sign Of The Times

Girl From Lebanon

Just The Beginning

Seventh Sign

Prisoners In Paradise

Superstitious

HARDLINE (Sweden Stage)

Mit derlei Klängen ging es auf der drittgrößten Bühne weiter, wobei der Tag sehr viel für Fans von klassischem Hard Rock zu bieten hatte. Da ist die selten live zu erlebende internationale Combo immer ein Garant für eine ordentliche Vollbedienung in dem Genre. Einst als Ableger von BAD ENGLISH gegründet führt heute Sänger Johnny Gioeli die Geschicke weiter, die stark von ihrem italienischen Label Frontiers geprägt sind. Neben seinen Verpflichtungen bei AXEL RUDI PELL findet der Amerikaner immer wieder Zeit für neues Material, zuletzt 2021 mit „Heart, Mind And Soul“.

Von dem stammte gleich der Opener „Fuel To The Fire“, was allerdings auch der einzige Auszug aus der Scheibe blieb. Es wurde ordentlich Öl ins Feuer gegossen, denn sofort brannte die Bühne bei der treibenden Nummer. Mittendrin natürlich der Frontmann, der wie gewohnt von einer Seite zu der anderen sprintete, sich unterwegs immer weit vorne über die Rampe lehnte und dort den Kontakt zu den Fans suchte.

Seine Power, sein Enthusiasmus waren nicht von dieser Welt, man merkt ihm an, wie viel Freude ihm Livekonzerte bringen. Dies erklärte er immer wieder gerne und bedankte sich mehrmals bei den Fans, die ihm so lange die Treue halten. Immer wieder suchte er seine Kollegen für irgendwelche Späße auf, den Schalk hat er ohnehin stets im Nacken. Damit sorgt er nicht nur für blendende Laune, sondern stachelt die anderen Bandmitglieder zusätzlich an.

Stimmlich war er ebenso in Topform, mit welcher Kraft er die Töne unendlich lange zog, war immer wieder erstaunlich, speziell, weil er zu keiner Sekunde stillstand. Mit so einem Frontmann laufen natürlich auch die restlichen Musiker zu Höchstleistungen auf. Luca Princiotta feuerte die Riffs locker aus der Hüfte und legte unglaublich viel Gefühl in seine Soli. Oft stand er mit geschlossenen Augen da und schien seine Gitarre zu umklammern.

Auf der anderen Seite war Anna Portalupi das Lächeln nicht aus dem Gesicht zu bekommen. Die gute Stimmung innerhalb der Formation war schon beim Linecheck zu vernehmen, wo sich schon die ersten Anhänger in Position brachten. Lässig umher schlurfend bediente sie ihr wuchtiges Langholz mit einer Leichtigkeit, wobei sie ordentlich groovte. Hinter ihm vertrat der umtriebige Fabio Alessandrini gekonnt Marco Di Salvia, der die knalligen Breaks bei BONFIRE verinnerlicht hat.

Ebenso in allen erdenklichen Bands unterwegs ist Alessandro Del Vecchio, bis vor kurzem Hausproduzent bei Frontiers. Es sollte nicht sei einziger Auftritt an dem Tag bleiben, so vielbeschäftigt ist der Tastenhexer aus dem Stiefelland. Vor allem er war der Anziehungspunkt von Gioeli, der ihn öfter auf dessen Riser besuchte. So heißblütig der Fünfer agierte, konnte er allerdings nicht an die Sternstunde vor acht Jahren in der Norje Bucht heran reichen.

Das lag daran, dass etwas zu viel Zeit auf Späße verschwendet wurde, oder auf Auftritte von Familienmitgliedern. So nett das alles war, nahm es doch das Tempo aus dem Gig. Und im Gegensatz zu 2017 standen weit weniger Titel auf dem Programm, sowohl vom legendären Debüt „Double Eclipse“ als von den jüngsten Platten. Hier wäre mehr drin gewesen, zumal alles abgefeiert wurde und es den Fans anscheinend offensichtlich nach mehr dürstete.

Setlist HARDLINE:

Fuel To The Fire

Everything

Takin´ Me Down

Dr. Love

Who Wants To Live Forever/In This Moment/Take Me Home

In The Hands Of Time

Fever Dreams

Hot Cherrie

Rhythm In My Red Car

APOCALYPTICA (Festival Stage)

Das Kontrastprogramm ließ erstmal nicht lange auf sich warten, auf der Hauptbühne wurden ganz andere Saiten aufgezogen. Nicht mal die Instrumentierung war wie im Rockbereich gewohnt, auch wenn im Gegensatz zum letzten Auftritt mit Mikko Kaakkurniemi ein Schlagzeuger mit dabei war. Aber es ist ganz große Kunst wie die Finnen seit dreißig Jahren Metal arrangieren und auch komponieren, nur mit Hilfe ihrer Streichinstrumente.

Wobei man sich bei den Kompositionen im Vorfeld fragte, auf was zurückgegriffen wird, gerade in dieser Besetzung. Hier wurde der Weg des jüngsten Releases „Plays Metallica By Four Cellos Vol. 2“ fortgesetzt und ausschließlich auf Material der Legende gesetzt. Ich bin da ein wenig gespalten, habe schon beides gesehen, mit eigenen Songs ist das sicher künstlerisch interessanter, so war aber der Spaßfaktor höher.

Wobei man sagen muss, dass ich bei derartigen Auftritten auch schon ein enthusiastischeres Publikum erlebt habe. Es gab kaum Passagen, die mitgesungen wurden, und wenn nur wenn die Band vehement dazu aufforderte. Vielleicht hat man die Sachen dann doch zu oft gehört und mitgegrölt auf jeder Metaldisco, so dass es das Publikum vorzog den Herren auf die Finger zu schauen.

Das war immer noch eine Augenweide für sich, was die Drei mit ihren Cellos anstellten, welche Klänge da herausgeholt wurden. Die schnellen Wechsel zwischen Streichen und Anschlägen mit dem Bogen waren ganz große Kunst. Im Verbund mit dem Schlagzeug erzeugten APOCALYPTICA noch mehr Druck, gerade weil das Zusammenspiel so präzise auf den Punkt kam.

Dabei war schon die Verteilung der Partituren interessant, weil wie im Rockgewand selbst jeder seine Rolle hat. Der sich etwas im Hintergrund haltende Paavo Lötjönen übernahm die sphärischen Parts des Basses, während sich Pertuu Kivilaasko und Eicca Toppinen die Lead – und Rhythmusklänge teilten. Traumhaft wie sie dabei harmonierten, auch wenn nicht die volle Konzentration auf dem Instrument war, sondern auch auf der Performance. Wie sie ihre schweren Arbeitsgeräte überall auf der Bühne herum schleppten war schon atemberaubend, ohne dass sie einen Einsatz verpasst oder an Präzision verloren hätten.

Für manche mag der Witz auserzählt sein, aber die Art der Darbietung nötigt einem immer noch Respekt ab. Da wurde nicht vorm Haarrotor zurückgeschreckt, während der Bogen über die Saiten wanderte. Besonders Kivilaasko nutzte den für den Headliner aufgebauten Steg und begab sich fast inmitten des Publikums um diesem nahe zu sein. Gegen Ende tauchte dann bei dem größten Rockhit ihrer Inspirationsquelle Adam Grahn von ROYAL REPUBLIC auf, der es sich nicht nehmen ließ auch noch etwas Gesang beizutragen. Optisch stach er in Touri-Optik komplett aus dem schwarz heraus, aber Gegensätze standen der Truppe schon immer gut.

Setlist APOCALYPTICA:

Ride The Lightning

Battery

Creeping Death

For Whom The Bell Tolls

St. Anger

The Four Horsemen

Blackened

Master Of Puppets

Enter Sandman

Nothing Else Matters

Seek & Destroy

One

JORN (Sweden Stage)

Vom östlichen Nachbarland ging es direkt zum westlichen und zu den Klängen für welche diese Bühne an dem Tag vornehmlich stand, nämlich eine der Kernkompetenzen des SwedenRock. Neben dem zuvor über die Bretter turnenden Johnny Gioeli gab sich ein weiterer der besten Vokalisten des Genres die seltene Ehre. Wieso es den Mann nicht öfter auf die Bühne treibt, wird ewig ein Rätsel bleiben. Zeit hätte er derweil ausreichend, seit er nicht mehr alljährlich ein neues Output auf den Markt wirft.

Trotz seines von Theatralik geprägten Auftretens merkt man ihm an, dass die große Bühnenerfahrung etwas fehlt. Wobei sein gebückter, leicht unsicherer Gang ebenso als charakteristisch ausgelegt werden kann. Die große Stärke des Jon Voigt-Lookalikes liegt in seinen stimmlichen Fähigkeiten, mit welch Inbrunst die Lieder intoniert wurden, zeigte umso mehr wie er vermisst wird. Dazu weiß er wie vielleicht nur der große Ronnie James jeden einzelnen Ton so wunderbar auszuschmücken, die Phrasierungen bis zur Perfektion zu treiben.

Bei so einer Stimmgewalt musste sich die Backingband gehörig strecken, um nicht an die Wand gesungen zu werden. Seine Jungs versuchten gar nicht erst ihm technisch das Wasser zu reichen, denn in der Disziplin ist der Mann brillant. Vielmehr setzten sie die wuchtige Power tonnenschwerer Riffs, denen das Etikett Heavy Rock wahrlich gebührt. Wobei gar nicht mal so tief gestimmt, sondern einfach richtig fett in die Saiten gehauen wurde. Nie verloren sie den rockigen Drive unter all der Heaviness, trieben die Songs wunderbar nach vorne.

Tore Morén und der jüngst ums Haupthaar gebrachte Adrian SB ließen ihre Les Paul das tun, was diese Gitarre am liebsten tut, so richtig schön dem Publikum eins überbraten. Breitbeinig hauten sie Riff auf Riff heraus und zeigten sich auch solistisch brillant. Gerade Moren rockte auf der rechten Seite viel mit Lodd Bolt, der die dicken Saiten so energisch drückte wie seine Locken zu schütteln. Auf der anderen Seite suchte der gute Adrian eher Kontakt zu Alessandro DelVecchio, der sein Yamaha Montage M6 einfach auf dem Riser stehen ließ für die Doppelschicht.

Zu Beginn setzte JORN auf ein Medley mit Fokus auf dem noch aktuellen „Over The Horizon Radar“, bei dem die Songs unterschiedlich lang eingepflegt wurden. Da machte man keine Gefangenen, den Schnellwaschgang untermauerte Francesco Jovino zusätzlich mit seinen kraftstrotzenden Schlägen. In der Folge wurden immer wieder Covernummern eingebaut, wobei am Ende „Stormbringer“ runterfiel. Dies hätte er gegenüber der WHITESNAKE-Verbeugung vorziehen können, die schon am Vortag durch die Norje Bucht schallte.

Ungewöhnlich war, dass neben den standardisierten Klassikern auch ein Titel von GHOST zum Besten gegeben wurde, was zeigt, wie groß diese Combo mittlerweile ist. Dazwischen wussten seine eigenen Kompositionen ebenfalls zu gefallen, wobei die leider einzige von HOLTER/LANDE-Projekt den Höhepunkt der Show darstellte. Nicht nur der aus vielen Kehlen mitgesungene raumgreifende Chorus trieb die Stimmung nach oben. Die keltischen Einflüsse beim Solo erzeugten Gänsehaut, ließen an GARY MOORE denken, bevor Morén so richtig zur Abfuhr ansetzte.

Setlist JORN:

Over The Horizon Radar/Black Phoenix/Traveller/Dead London/Shadow People

Life On Death Road

Ride Like The Wind

Stormcrow

Walking On Water

Blacksong

Bad Boys

Square Hammer

Lonely Are The Brave

The Mob Rules

DAD (Festival Stage)

Hard Rock im entfernteren Sinne zocken auch die Dänen, wobei sie ihr Gebräu lieber als Cow Punk vermarkten. Nicht von der Hand zu weisen ist die riffrockige Schlagseite ihres dritten Albums „No Fuel Left For The Pilgrims“, welches ihnen einst den Durchbruch bescherte und den Konzertopener „Jihad“ beinhaltet. Wobei es bei der Band, speziell bei großen Festivalauftritten im Vorfeld weniger um die Frage geht, was für ein Set sich der Vierer einfallen lässt, sondern was er sich sonst einfallen lässt. Die verrückten Bässe von Stig Pedersen ist man ja über die Jahre gewohnt, die mehr an Fluggeräte erinnern, denn an Musikinstrumente.

Bei den letzten Auftritten beim SwedenRock brannte einmal das Drumkit von Laust Sonne, beim nächsten Mal stand es inmitten eines Karussells. Diesmal hat man den entsprechend seines Namens dauergrinsenden Schlagwerker in einer Rampe geparkt, wo er mit Penholdergriff seinen irren Swing zelebrierte. Der weiße Gitterrost war wie der Büffelschädel, seit jeher Wappentier der Band geschnitten und erinnerte herrlich an die Bühnenaufbauten der Achtzigerhelden.

Natürlich nutzte die Binzer-Brüder und Pedersen die Plattform ausgiebig, um darauf herumzuposen, der Viersaiter stieg dann auch mal auf die Bassdrum. Nach ein paar Liedern wurde der Drumriser nach oben gefahren und der Büffelkopf setzte sich in Bewegung. Vorne drehend gelagert zog er sich mit der Höhe bei und richtet sich komplett auf. Mit Sonne hoch oben sitzend sorgte das riesige Teil für einen enormen Showeffekt, die verrückten Typen haben sich mal wieder selbst übertroffen.

Da geriet die Musik fast zum Nebeneffekt, zum Glück verfügen D.A.D. über genug Spielfreude, damit das Publikum nicht vom Wesentlichen abgelenkt wird. Jesper Binzer stand immer breitbeinig, den Kopf fast wie Lemmy im Nacken und röhrte in sein Mikro. Zwischen den Gesangsbeiträgen war er ebenso unterwegs wie seine Mitstreiter. Sein Bruder Jacob, wie immer mit Zylinder nutzte die ganze Größe der Hauptbühne aus und marschierte lässig neben den Flanken bei vielen Soli auch den Steg ins Publikum entlang. Der extraordinäre Bassist machte seine Meter in einem noch flotteren Tempo, um keine irre Verrenkung verlegen.

Jenes angesprochene 1989er Werk hatte die meisten Einsätze im Laufe des Sets mit Titeln wie „Girl Nation“, „Point Of View“ und der finalen Feierstunde „Sleeping My Day Away“. Dagegen vermisste man Stücke wie „I Wanna Cut My Hair“ oder etwas von „Helpyourselfish“. Aus der Frühphase gab es „Riding With Sue“, das aktuelle „Speed Of Darkness“ wurde mit dem Titeltrack oder „The Ghost“ bedacht, bis „Bad Craziness“ den regulären Gig beendete. Zur ersten Zugabe kamen denn die Gebrüder mit ihren Klampfen ganz nach vorne, war die Stimmung bis dahin schon sehr gut schäumte sie komplett über. „Laugh ´n´ a ½“ wurde von Tausenden Wort für Wort mitgesungen, einer der emotionalen Höhepunkte des Festivals.

RUNNING WILD (Rock Stage)

Die Abendheadliner der Rockstage waren bei der Auflage des SwedenRock fest in deutscher Hand. Vor acht Jahren war die Reihenfolge noch umgekehrt und das Piratenschiff stach nach den deutschen Vorzeige-Hardrockern in die nächtliche See. Heuer hatten sie eher mit der tief stehenden Sonne zu kämpfen, während hinter ihnen sich eine ganze Wand von Boxen auftürmte, die alle den Totenkopf zierten. Das übrigens mit einem Kopftuch auf, die Hüte hat Rock´n´Rolf endgültig eingemottet, die Spandex noch nicht. Natürlich mag einem die Maskerade merkwürdig vorkommen, man darf jedoch nicht verhehlen, dass es zum Markenzeichen wurde und zudem viele Nachahmer fand.

Da genau solche Klänge in Sölvesborg seit jeher hoch im Kurs standen, wurden die Vier schon beim Einlauf zum Intro frenetisch begrüßt. Schon brandete der typische Groove über die Planken und Fäuste und Haare flogen wild umher. Peter Jordan mag man die geringe Bühnenerfahrung ob der seltenen Auftritte seit der Reunion anmerken, erlegte sich aber voll ins Zeug. Musikalisch harmonierte er sehr gut mit seinem Kapitän, was einige Twin-Leads bestätigten. Ihre Stärken lagen noch mehr in der Riffarbeit, die einfach unablässig in den Nacken schoss oder in der Verbindung von Solo – Rhythmusgitarre, was sie bei ihren Landsleuten gelernt haben.

Mit Ole Hempelmann hat man schon vor Jahren einen soliden Tieftöner angeheuert, der mit Bart optisch dem rauen Thema noch näher kam. So waren die Gesellen beim wilden Ritt auf dem Sturm unterwegs, der auf der Leinwand in entsprechender Dimension visualisiert wurde. Angetrieben wurden sie von Michael Wolpers, der auch die alten Diskussionen damit erledigte. So sehr, dass er etwas überzog, wenn er die DoubleBass durchtrat, denn die sechs Saiten drängte er damit ziemlich in den Hintergrund.

Was den Anhängern indes eher egal war, der Schädel ging rum in voller Fahrt, Gefangene wurden keine gemacht. Saßen die Chöre auf der Bühne schon gut, wurden sie davor aus vielen Kehlen unterstützt. Da wurde jeder Song bejubelt und bei den Anmoderationen fragte der Gitarrist und Sänger immer nach dem Titel, der daraufhin mehrmals skandiert wurde, bevor er die Herren ihn runterrissen. Die Freude, dass die gute alte Fregatte wieder den südschwedischen Hafen ansteuerte war unüberhörbar.

Es scheint ihm immer noch Spaß zu machen dem guten Rolf, der gut aufgelegt war und hinterm Mikro vorkam, wenn der Gesang schwieg, um die Nähe zu den Fans zu suchen. Nur bei der Songauswahl hätte er nachbessern können, warum bei den neuen Stücken die zwei beide vom eher mauen „Shadowmaker“ stammten weiß nur der Anführer alleine. Wobei diese sich aber gut einfügten und live deutlich mehr abgehen als auf Konserve. Ansonsten wurde natürlich die Hochphase mit „Pile Of Skulls“ und dem Meisterwerk „Death Or Glory“ bedient und auch wie zum Abschluss des regulären Sets die Frühphase.

Wobei das Ende ebenso früh kam, nach 65 Minuten war schon Schicht auch wenn sie hätten zehn mehr bringen können. Schade, das SwedenRock war mal dafür bekannt, dass Bands 75 oder 90 Minuten hatten, heute ist es eine Viertelstunde weniger und die reizten manche nicht voll aus. Vier Songs weniger als beim letzten Mal sind doch deutlich, auch wenn es zum Finale den umjubelten Longtrack gab. Und ob dann noch ein Drumsolo sein muss, sei auch mal dahingestellt. RUNNING WILD haben immer noch Power, aber so viel Ballast an Bord gelassen, bei der Kaperfahrt wäre mehr drin gewesen, und bei „Bad To The Bone“ hätte ich mir die passende Ansage gewünscht.

Setlist RUNNING WILD:

Fistful Of Dynamite

Piece Of The Action

Bad To The Bone

Riding The Storm

Locomotive

- Drum Solo -

Little Big Horn

Branded And Exiled

Lead Or Gold

Under Jolly Roger

-----------------------------

Treasure Island

SCORPIONS (Festival Stage)

Weil der Tag so schön hardrockig war gab es dann den passenden Opener obendrauf, sicher eine der größten Bands in dem Genre, die viel zu lange auf sich warten ließen. So war der Jubel groß, als die Bühne endlich erhellt wurde, nach zwei Tagen Dunkelkammer-Headliner war das wortwörtlich zu nehmen. Zum Intro des einstigen Standard-Eröffners war es noch dunkel, während dieses vom Band lief, doch mit Einsetzen der verzerrten Gitarren brannten in dem Song mehr Licher las bei den beiden Hauptacts die Tage zuvor.

Wieder auf den Song zurück zu greifen, zeigte den Einfluss, den die Jubiläumstour von „Love At First Sting“ hinterlassen hat, sogar seltene Perlen von der Scheibe gab es zu hören. Da das dicke Ende bekanntlich am Schluss kommt, fehlte in der Zugabe etwas ganz Essentielles, wo war die Mutter aller Powerballaden? Sorry, das ist als würden LYNYRD SKYNYRD „Freebird“ nicht bringen.

Ja, ich weiß, dass ich mich mittags noch gefreut habe, dass im EUROPE-Set von KEE MARCELLO kein „The Final Countdown“ auftauchte. Aber der Song ist ja auch umstritten, während „Still Loving You“ völlig unumstritten ist, zumal sie ihre höchst umstrittene Ballade dabei hatten. Unverständlich, da hätte man sich besser das Aufblasen des riesigen Skorpions geschenkt, der zur Zugabe hochgezogen wurde.

Natürlich muss man attestieren, dass die Truppe wahrlich genug Material hätte um hier jeden Abend knapp einhundert Minuten mit Genuss zu unterhalten, ohne sich zu wiederholen. So verkam der Griff in die Trickkiste der Siebziger zum Medley, welches aber mit viel Power und Spielfreude dargeboten wurde. Nicht jeder Song war zu erwarten, die ein oder andere Überraschung war dabei, jedoch beschränkte man sich mit Ausnahme eines Ausflugs auf „Rock Believer“ auf die Hochphase von 1979 bis 1990.

Bei so einer Hitdichte war natürlich das Publikum voll mit dabei und sang lauthals mit. Man merkte schon, dass dies die Band nach dem Geschmack der meisten Zuschauer war unter den Headlinern. Im Gegensatz zu Deutschland waren die Fans deutlich enthusiastischer und mehr Bewegung im Auditorium. Das spürte auch die Band, die den Beifall auch nach sechzig Dienstjahren nicht als selbstverständlich nimmt. Hier gab jeder der Fünf im Rahmen seiner Möglichkeiten alles, wobei bei einigen der Rahmen etwas enger war.

Die Tour ist ja bis 2027 angesetzt, was danach kommt wird man sehen müssen. So leid es einem tut, aber der Gesundheitszustand von Klaus Meine könnte dann zum Ende der Straße führen. Mit den Augen hat er ja schon länger Probleme, mittlerweile scheint er kaum noch was zu sehen auf der Bühne. Nicht nur wegen der erhöhten Vorsicht waren sie Bewegungen sehr schwerfällig, den Weg die Rampe hinunter beschritt er nur selten komplett.

Stimmlich ist er noch auf der Höhe, trifft selbst die hohen Töne, auch wenn er nicht mehr das Volumen frühere Tage bringen kann. Es war jedoch zu sehen, wie er um die Töne kämpfen muss, und bei den Ansagen machte sich eine gewisse Brüchigkeit spürbar. Er wirkte fast unsicher, was wohl auch daher rührt, dass er sich selbst seiner Schwächen bewusst ist. Lieben tut er das was er tut weiterhin, dies war ihm bei allen Problemen anzusehen.

Das deutlich zu machen hatten seine Mitstreiter weniger Mühe, gerade Rudolf Schenker ist in der Hinsicht ein Phänomen. Nur ein viertel Jahr jünger als Klaus hatte er bei Gen-Lotto mehr Glück uns sauste die Rampe rauf und runter als wäre es ein Wettlauf. Klar war er voll mit Adrenalin, wenn Dir nach so langer Zeit immer noch so riesige Mengen zujubeln, das puscht enorm. Diese Frische hörte man auch seinen Riffs an, die er mit Begeisterung und Energie in die Saiten seiner Flying V haute, gerne im Windmühlenstil.

Sein Kollege am Expander-Modell machte das Spiel eher breit, um eine Fußball-Analogie zu bemühen, und war oft außen vor den Boxen zu finden. Ein paar Mal wagte er den Vorstoß zu seinem Axtpartner, konzentrierte er sich ansonsten mehr auf sein Solospiel. Jenes besitzt immer noch diese Schärfe, die er auch im Solo beweisen konnte. Auch Pawel Maciwoda hatte seine Spots im Rampenlicht und wusste seinerseits die Bühne zu füllen. Und zum genialen Instrumental tauchte alle ganz vorne mitten im Publikum auf.

Angetrieben von Mikkey Dee, der ebenfalls zu Soloehren kam und dabei seine unbändige Power unter Beweis stellte. Er war einfach der Motor, dessen Wallemähne wie wild hinter dem Kit umher flog. Wobei die SCORPIONS mit der Riesenleinwand und der Lightshow nicht mit optischen Reizen geizten. Am Ende nahm mit den ganz großen Hits die Party so richtig Fahrt auf und beim ultimativen Showstopper war wirklich jeder voll dabei. Immer noch eine Megaband, die vollkommen zurecht bis heute überdauert.

Setlist SCORPIONS:

Coming Home

Gas In The Tank

Make It Real

The Zoo

Coast To Coast

Top Of The Bill/Steamrock Fever, Speedy´s Coming/Catch Your Train

Bad Boys Running Wild

Delicate Dance

Send Me An Angel

Wind Of Change

Loving You Sunday Morning

Leaving You

New Vision

Tease Me, Please Me

Big City Nights

------------------------------------------------------------------------------------------------

Blackout

Rock You Like A Hurricane

MESHUGGAH (Rock Stage)

Zum Abschluss des Tages kam dann nochmal der komplette Stilbruch, auch was die Show angeht. Waren die Bretter bei den Deutschen noch hell erleuchtet, so verkehrte es sich ins genaue Gegenteil. Dabei war die Lightshow durchaus ausgefeilt, aber eben nur marginal wahrnehmbar. Wunderbar war das Lichtsetting jedes Mal, die vielen Laser zauberten eine coole Atmosphäre, nur wechselte es eben mit jedem Ton. Und da die Djent-Urväter nicht gerade wenig Töne in einem Takt unterbringen war selbst Stroboskop-Licht noch eine wahre Wohltat für die Augen.

So wie das Licht war das ganze Auftreten der Stilpioniere, die komplett in ihrer eigenen Welt aufgingen. Bewegung auf der Bühne war Fehlanzeige, nur Gitarrist Mårten Hagström und Bassist Dick Lövgren tauschten ab und an ihre Positionen auf der rechten Seite. Sonst standen die Herren da und bangten zu ihren abgedrehten Riffs, die Reihe klar eingehalten, die da vorne wie eine Wand stand, machtvoll und unüberwindbar. Jens Kidman stand meist auf einem kleinen Podest, sein typisches abgehacktes Kopfnicken ist nach wie vor sein Markenzeichen, was alleine die Stimmung unterstrich.

Musikalisch konnte man da kaum folgen auf der einen Seite dieser alles plattwalzende Groove, auf der anderen die technische Finesse aus gefühlt einhundert Saiten. Was Hagström und Thordendal aus ihren Gitarren rausholten war einfach nur irre und ließ den Atem stocken. So schnell wie das Licht wechselte sprangen ihre Hände auf dem Griffbrett umher und entlockten die unfassbarsten Töne. Das führte in Tiefen herab, die Lövgren noch weiter nach unten verlagerte, Schicht für Schicht die aufgetragen wurde zog das alles noch weiter in den Sog.

In der Tat entstand eine hypnotische Wirkung, der man sich nicht entziehen konnte, wenn man sich einmal darauf eingelassen hat. Zwischen entrücktem Pogo und Headbangattacken trieben die Menschen vor der Bühne durch die Nacht. Es war gerade die Schlagzeugarbeit von Tomas Haake, die das alles noch auf ein höheres Level hob. Wo sich Rhythmen und Riffs, Fills und Noise paarten, und er das unter permanentem Rühren in den Kesseln in kaum gehörte Atmosphäre zusammenfügte. In der Disziplin sind MESHUGGAH alleine, so viele Epigonen noch auftauchen mögen.

Jens Kidman röhrte und röchelte seine Lyrics von der Rampe, trotz der innewohnenden Wut wich er nie von seinem konzentrierten Schema ab, und ließ ab und an Melodiegespür durchblicken. Besonders natürlich bei den Beiträgen ihres Referenzwerkes „ObZen“ wie „Bleed“ oder „Combustion“. Der Rest stammte von neueren Alben wie „Swarm“ von „Koloss“ oder auch „God He Sees In Mirrors“ des aktuellen „Immutable“. Von den alten Scheiben wurde nur „Rational Gaze“ von „Nothing“ reingepackt. Am Ende war aber die Soundwand so dicht, dass die Unterschiede zwischen den Entstehungsphasen komplett verschwammen und MESHUGGAH in ihrer eigenen Welt präsentierten.

Samstag, 06.06.2025

CYHRA (Sweden Stage)